Kopia - Aufbau und Funktionsweise

-

Guten Morgen, heute möchte ich mal ein wenig aufzeigen, wie https://kopia.io/ aufgebaut ist und funktioniert. Ich hatte da am Anfang so ein wenig Probleme mit

Client

Software

Was gibt es?

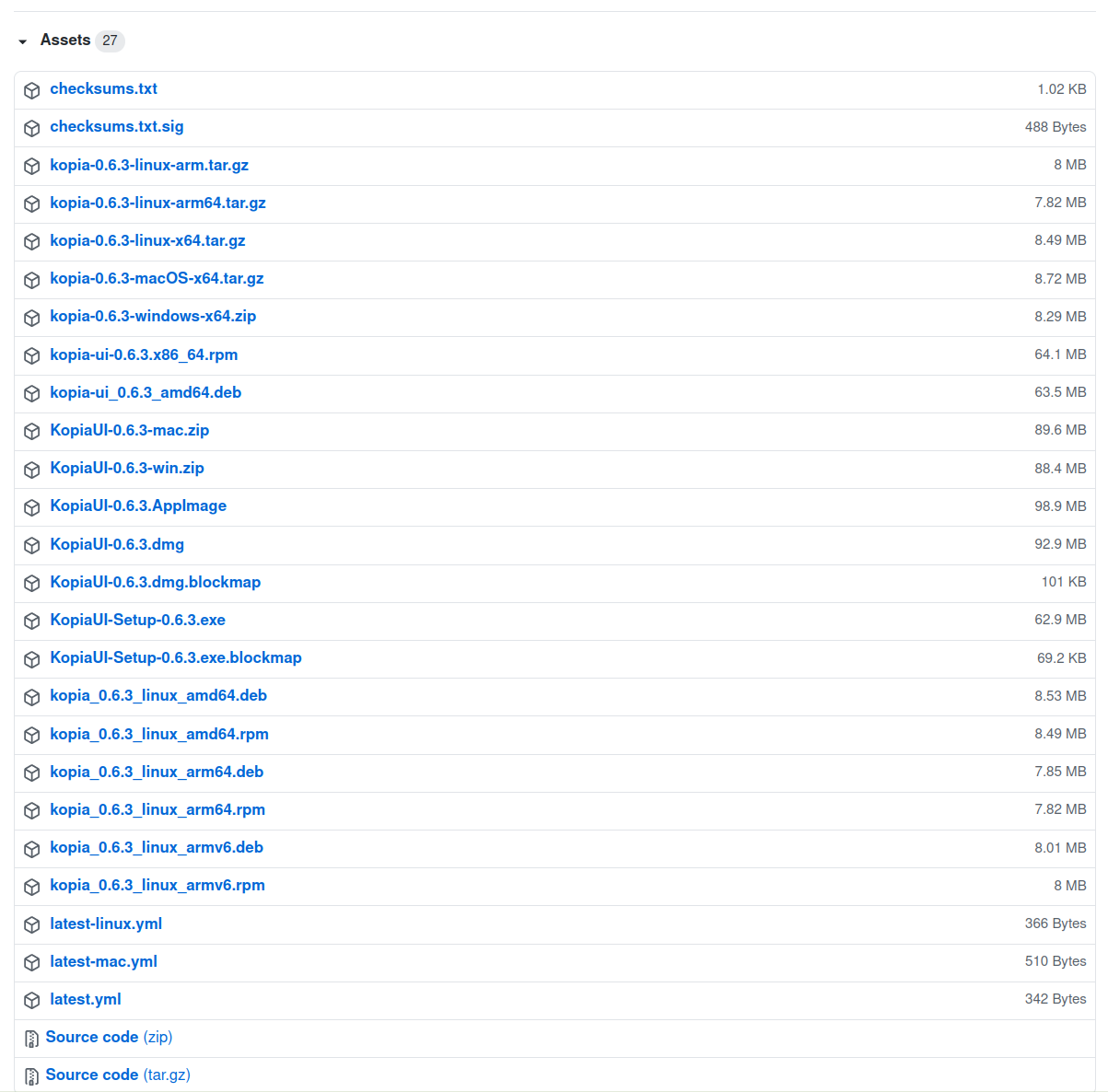

Releases · kopia/kopia

Cross-platform backup tool for Windows, macOS & Linux with fast, incremental backups, client-side end-to-end encryption, compression and data deduplication. CLI and GUI included. - Releases · kopia/kopia

GitHub (github.com)

kopia CLI

Man kann bei kopia, wie bei vielen Programme, den Sourcecode runterladen und das Tool selber bauen. Wir können uns aber auch ein passendes Debian-Paket installieren.

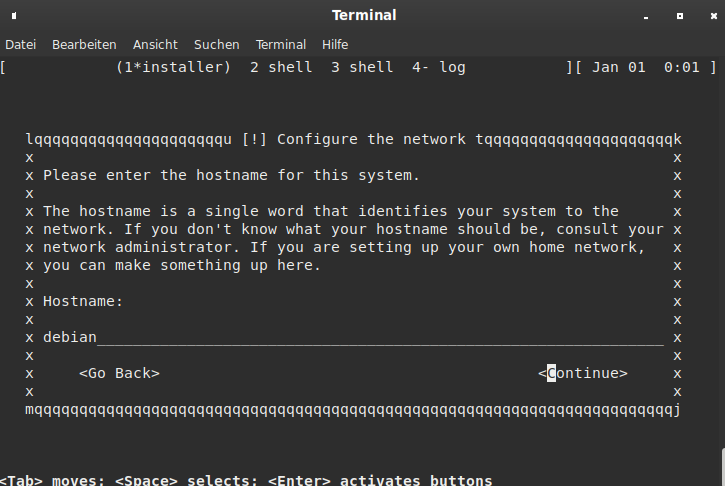

wget https://github.com/kopia/kopia/releases/download/v0.6.3/kopia_0.6.3_linux_amd64.deb dpkg -i kopia_0.6.3_linux_amd64.debDazu gibt es auch noch die Möglichkeit sich die Downloadquellen in APT einzubauen. Das macht auf meinem System leider einen Fehler, habe ich den schon eingereicht?

Heute kurz im Slack mit Jarek drüber gechattet, Problem gelöst

Das war das Problem.

Das war das Problem.Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://packages.kopia.io/apt stable InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.Jarek hat das auf seiner Seite gefixt.

Aktuell empfehle ich die Installation des .deb Paketes, geht einfach und problemlos.

Kopia-UI

desktop app for all supported platforms: Windows, macOS, and Linux

Hier hat man auch wieder viel Auswahl. Ein .deb Paket oder ein AppImage z.B. Beide funktionieren sehr gut.

repo connect

Was bei mir etwas gedauert hat, war das Verständnis wie kopia die Verbindung z.B. zu einem Kopia Repository Server verarbeitet. Das ist aber, wenn man es mal verstanden hat, relativ einfach.

Ich connecte so, zu meinem Server.

kopia repo connect server --url=https://DOMAIN.de:51515/ --override-username=USER --override-hostname=HOSTNAMEWas passiert dann?

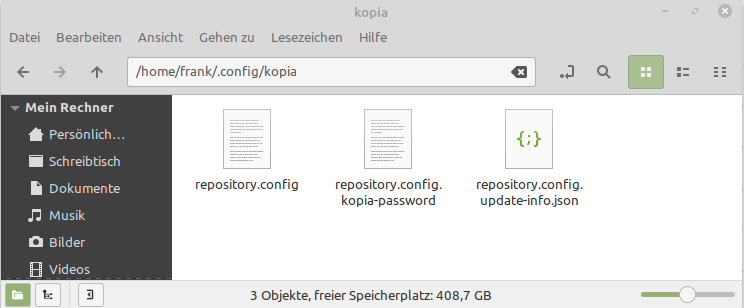

kopia legt folgende Dateien unter /home/USER/.config/kopia an.

repository.config

{ "apiServer": { "url": "https://DOMAIN.de:51515", "serverCertFingerprint": "" }, "hostname": "HOSTNAME", "username": "USER" }Gut, er speichert die Login-Daten hier ab.

repository.config.kopia-password

XXXHHHSSSBBBDBBDJDJDJJDas Passwort zum Login auf dem Server in gehashter Form.

repository.config.update-info.json

{"nextCheckTimestamp":"2020-09-02T16:41:05.804210493+02:00","nextNotifyTimestamp":"2020-08-26T17:41:07.10204226+02:00","availableVersion":"v0.6.3"}Die Daten, wenn man ein automatisches Backup angelegt hätte.

Zusammenfassung

Nach der erfolgreichen Ausführung von kopia repo connect server werden die Daten im o.g. Verzeichnis gespeichert. Das heisst, man muss das danach nicht wieder machen! Kopia kennt jetzt den Login und könnte jederzeit ein

kopia snapshot create $HOMEausführen. Ich habe mich beim Testen immer gefragt, wo hat denn das UI die Login-Daten her. Ok, nun weiß ich das, das UI schaut in den abgelegten Daten nach und verbindet sich automatisch mit dem Server!

Wichtig! Bei einem

kopia repo disconnectwerden diese Dateien wieder gelöscht!

Damit ist nun klar, wie das funktioniert. Somit kann man auch sehr einfach das UI Interface nutzen, was keine eingebaute Funktion zum Verbinden mit dem Repository Server hat. Es hat auch noch ein paar andere Unzulänglichkeiten, dazu gibt es aber einen Issue, der auch abgearbeitet ist. Sollte im nächsten Release drin sein.

kopia-ui improvements for dealing with kopia repository server · Issue #542 · kopia/kopia

Some ideas / questions from me for kopia-ui - Login for kopia server (atm i do it from cli) - when connected to kopia-server the pulldown (local snapshot) is unnecessary(?) - Tab Repositiory show nothing (can we fill it with data?) - The...

GitHub (github.com)

Man verbindet zur Zeit über das CLI zum Server und kann danach das UI nutzen

Server

Auf dem Server findet man den selben Aufbau.

drwx------ 2 kopia kopia 4.0K Aug 29 10:16 . drwx------ 4 kopia kopia 4.0K Aug 23 08:39 .. -rw------- 1 kopia kopia 392 Aug 24 18:14 repository.config -rw------- 1 kopia kopia 64 Aug 24 18:14 repository.config.kopia-password -rw------- 1 kopia kopia 0 Aug 22 10:10 repository.config.mlock -rw------- 1 kopia kopia 143 Aug 24 17:06 repository.config.update-info.jsonrepository.config

{ "storage": { "type": "filesystem", "config": { "path": "/home/kopia/data", "dirShards": null } }, "caching": { "cacheDirectory": "../../.cache/kopia/3d45987959a6d07f", "maxCacheSize": 5242880000, "maxMetadataCacheSize": 5242880000, "maxListCacheDuration": 600 }, "hostname": "HOSTNAME", "username": "kopia" }repository.config.kopia-password

Das gehashte Passwort zum Filesystem.

repository.config.mlock

Leer. Bin mir nicht ganz sicher, wird vermutlich nur temporär benutzt (lock)

repository.config.update-info.json

{"nextCheckTimestamp":"2020-08-25T17:06:04.915833327+02:00","nextNotifyTimestamp":"2020-08-25T17:06:04.915833878+02:00","availableVersion":""}Auch hier wieder die Daten für einen automatischen Snapshot, wenn man das nutzt.

Logfile

Ihr sucht das Logfile des Servers?

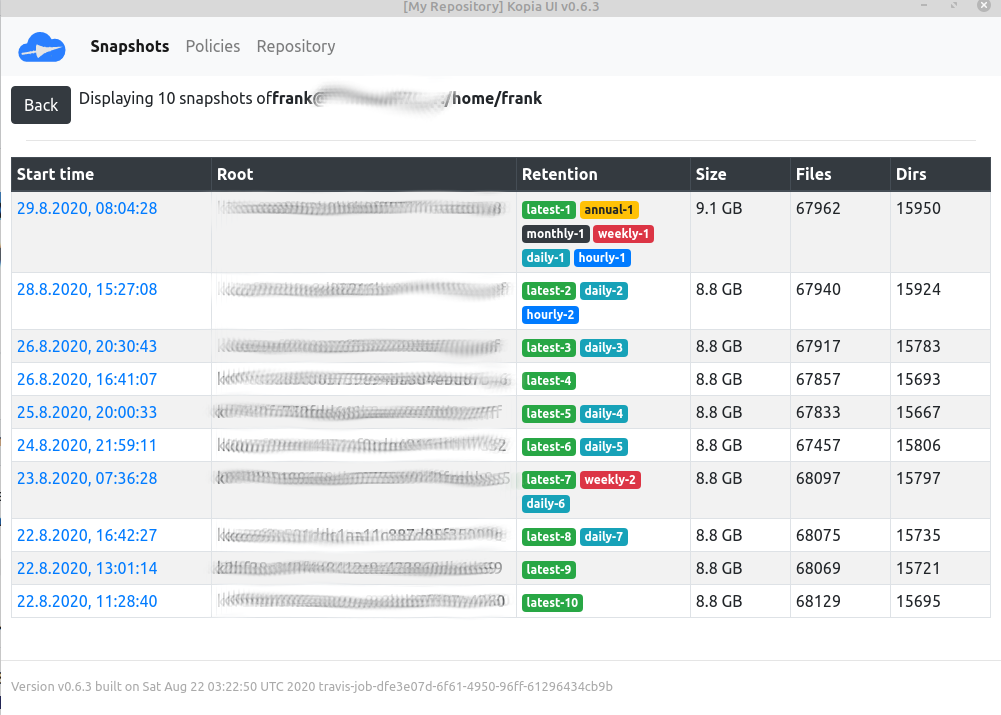

/home/kopia/.cache/kopiaFazit

Sehr logisch aufgebaut, wenn man es mal verstanden und durchschaut hat. Das UI sollte sich mit dem nächsten Release auch besser nutzen lassen. Man kann aber aktuell problemlos Snapshots erstellen, was ich aktuell zur Zeit jeden Tag auch mache,

Aufpassen! Produktiv einsetzen sollte man sich noch sehr gut überlegen, es gibt da ein Problem was dem Coder aufgefallen ist, der nicht so gut ist.

Aktuell nutze ich weiterhin Restic, fahre aber zweigleisig, da mir Kopia sehr gut gefällt. Vor allen Dingen das UI macht es sehr einfach einen guten Überblick über seine Backups zu behalten.